株洲除了是闻名遐迩的工业城市之外,还是一个人杰地灵的书香之地。历朝历代共有100余座书院出现于株洲这片土地,目前仍存的书院及书院遗址有10余处,其中保存较为完好的书院有渌江书院、洣泉书院、洣江书院、长桥书屋等,其中渌江书院和洣泉书院于2013年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

株 洲 县

龙潭书院

朱熹讲学之地

位于株洲县朱亭镇龙潭湾。创建于南宋宁宗年间(1194-1224年),原名主一书院,由朱熹弟子钟震(字主一)为纪念朱熹来此讲学而建。清道光二十年(1840年),依旧址新建龙潭书院,四进四级,左右对称布局。门匾“龙潭书院”为清代名臣左宗棠所书。1902年,新学兴起,龙潭书院改作学堂直至解放后,后学校迁往镇内,书院被废弃。

荣泉书院

红色旅游景点

位于株洲县城西北面,始建于清乾隆十八年(1753年),书院系土木结构,玲珑别致,是三进两厢式建筑。因县境内有耕熟岭,山下出泉,清纯不染,涓涓不息,是为洙水之源,学者诚如泉水,则百川归海,无所不包,故改名为荣泉书院。土地革命战争时期,工农革命军第一军第一团团部就曾设在此,现为该县红色旅游景点。

醴 陵

渌江书院

醴陵文化摇篮

渌江书院位于醴陵市西山街道办事处书院居委会,始建于清乾隆十八年(1753年),现为全国重点文物保护单位。主体建筑由头门、讲堂、内厅、斋舍、靖兴寺和宋名臣祠等组成,总建筑面积4123平方米。朱熹、张轼、吕东来、左宗棠等名人曾在此讲学并管理书院。渌江书院素有醴陵文化摇篮的美称,为振兴醴陵文教、培植英才发挥了重要作用。朱熹曾在前学宫讲学;左宗棠于道光十六年至十八年(1836-1838年)在此任山长(院长)。1904年,书院改为学堂。无产阶级革命家李立三,北伐军前敌总指挥部总参谋长张翼鹏,八路军副总参谋长左权,红军著名将领蔡升熙,建国后第一批授衔上将宋时轮、陈明仁等,早年都在此求学。

东莱书院

醴陵最早书院

东莱书院遗址位于醴陵市板杉乡东冲铺村。系南宋吕祖谦(1137-1181年,世称“东莱先生”,与朱熹、张栻并称“东南三贤”)在醴陵讲学时创办。原名莱山书院,是醴陵最早的书院,遗址面积约1000平方米。

攸 县

石山书院

我国第一所书院

在攸县莲塘坳镇凉江的阳升观,原是南齐司空张岊读书之处。有专家论证,旧有的石山书院的创立最迟可推断为南梁初期,应为我国第一所书院。书院2014年复制移建到攸县县城文化园内,移建成后的石山书院总建筑面积有1500平方米,为仿古园林建筑风格,按传统书院格局设计,主体部分有“大成殿(祭祀孔子的地方)”、“大讲堂(讲学授课之处)”、“御碑亭”(下层立《清顺治九年(1652)钦颁学校卧碑》,上层选录攸县历史上忠烈义士若干)、“学碑轩”(下层立乾隆御制《平定准葛尔告成告太学碑》,上层选录攸县历史上名士若干)、“攸县书院史陈列室”、“攸县科举史陈列室”、“藏经阁”、“劝善斋”和“山长斋”等9个部分。

峡山书院

道观改建而成

峡山书院遗址位于攸县峦山镇漕联村。创建于明崇祯年间(1628-1644年),原名金仙书院,是由金仙观改建而成。清同治三年(1864年),当地洪姓家族依旧址改建成峡山书院,现在书院已毁。

长桥书屋

百年书屋保存完好

长桥书屋亦名积经堂,又名务本堂,位于攸县皇图岭镇长桥村,是攸县现今保存完好的古建筑群之一,创建于清道光二十八年(1848年) 。原为陈姓家宅,后由修职郎丁采甲购置兴建,为庄园式结构,前、中、后三进三厅布局,建筑工艺精湛,规模恢宏气派。2001年丁采甲嗣孙集资两万余元,将书屋进行了一次保护性维修。

茶 陵

《茶陵州志》记载:“宋至清代,茶陵书院之多,在湖南名列前茅,其中宋代居第三,元代居第二,清居首位”。1132年诞生的“一经堂”,揭开了茶陵书院文化的千年历史,至晚清,茶陵境内先后有38所书院,规模雄居省内第一。人们说茶陵人会读书,既有些历史渊源,又有现实依据。

洣江书院

茶陵最老官办书院

洣江书院始建于明弘治十七年(公元1504年),位于茶陵狮子山(今茶陵一中内),由当时的茶陵知州林廷玉主持修建,书院内设21间书房供学子藏修,洣江书院曾历经几次搬迁,后回归原址。该书院是茶陵历史最长、规模最大、影响深远的官办书院,为延续茶陵文化风气、培养经世人才、促进道德教化等方面发挥了重要作用。1982年,洣江书院房舍被全部拆除改建教学楼,2011年下半年,茶陵县按照“修旧如旧”的原则,启动洣江书院重建工程,2012年建成并对外开放。整个书院总占地5054平方米,内设主敬、行恕、修德三斋及大讲堂、大成殿、御书楼、崇道祠、山长室。

东山书院

刻印《梦溪笔谈》流芳千古

东山书院遗址位于茶陵县腰陂镇东山村。元大德七年(3年)由宋元茶陵名人陈仁子创办,是宋末元初湖广影响最大的三家书院之一,也是湖南元代最大的私家书院。书院集讲学、著述、刻印于一体,是元代著名私家刻书者之一,刻书业为当时湖南第一家,东山书院刻印的图书印制精美,很有特色,纸张洁白有韧性,耐收藏,被历代藏书家视为珍品。多为历代朝廷内阁藏书,称之为“茶陵本”,所刻印的《梦溪笔谈》为现存最早版本。书院毁于明代,清代重建,现仅存遗址。

雩江书院

为红色革命输送将才

雩江书院是株洲市唯一保存完整、且仍在办学的书院。该书院创建于清嘉庆二十一年 (1816),占地面积1136平方米,有3个正栋、4个横栋,形成内外2个四合院,共计房屋40间。1931年12月,书院由茶陵县苏维埃政府改办为茶陵县立列宁高级小学校。1933年10月,因工农红军反“围剿”失败而被迫停办,后仍为当地办学场所。学院为革命队伍培养了段苏权(开国少将)、陈志彬(开国少将)、刘长希(山西省军区副司令员)、刘宗舜 (老红军,湖南省林业厅长)等一批杰出人物,被毛泽东主席赞誉为“模范团长”的陈冬尧(严塘人,八路军一二○师三五九旅七一八团副团长,1945年6月7日在岳阳黄岸寺遭遇国民党军队伏击阵亡),也曾在此就读。1956年5月5日,时任共青团中央书记处书记胡耀邦同志,重上井冈山返回途经茶陵时,特地前往视察,并题写 “列宁学校”校名。2004年,该校成为省级文物保护单位。

灵岩塾馆

石窟内的私塾

灵岩塾馆是茶陵第一个私塾。唐末,由茶陵第一名进士陈光问创建于灵岩山灵岩石窟,每日“读书灵岩,教授生徒,里中子弟就学者数百”。后人誉为“灵岩夜月”,现为茶陵八景之一。

明经书院

宋高宗赐名 杨万里为此记

明经书院是茶陵最早的书院,坐落在今火田镇五门村。南宋绍兴二年(1132年),武穆王岳飞追剿曹成,途经茶陵,火田乡民尹彦德,犒师三日,武穆王书“当以一经教子”相赠。后遂建“一经堂”和“明经堂”,宋高宗赐名“明经书院”,诗人杨万里特题写书院名,并为之作记。淳熙十六年(1189年)族人重建,元延祐三年(1316年)改为“长生观”。元至正十二年(1352年),书院被兵火所焚,明洪武二年(1369年)得以重修。理学大儒湛若水、邹守益等曾应邀至书院讲学。明万历年间以后,书院基本颓废。书院培养士子众多,进士10余人。

紫微书院

茶陵第一所州立书院

紫微书院是茶陵第一所州立书院,遗址坐落在县城西云阳之紫微峰下,旧址在云阳山白云寺,元延祐五年(1318年)左右创建,明弘治年间州立洣江书院建立后废置,后改为佛寺。元进士陈谊高、明进士刘应峰曾就读于此,山长尹复孙(宋末举人),后由书院学录升为州学正。

明道书院

宗族书院

明道书院由翰林大学士刘三吾(1313-1400年)捐建,坐落于今下东乡桥边村桥边组老屋垅里,占地7亩,前后两栋四合院式。明道书院沿袭宗族书院传统,以习举业为主,兼授经史。

白沙书院

培育众多佼佼学子

白沙书院为茶陵界首谭氏族办书院,创建于乾隆五十五年(1790)。占地面积约1300平方米,堂舍18间,名儒谭滋甲长期掌教。培育士子200余人,佼佼者数10人,清进士、户部主事苏大治、榜眼、翰林院编修曹诒孙、两广总督谭钟麟等都出自滋甲门下,国民党海军司令、少将谭长青幼时曾就读于该书院。1921年书院改办二区高小,1941年改为桥塘乡中小学校,1946年改为白沙小学,1958年被拆除。

寻乐书院

茶陵最大宗族书院

寻乐书院为茶陵规模最大的宗族书院,嘉庆十七年(1812年)枣市苏姓创建。书院占地8亩,有堂舍80余间,大小天井70余个。学田千余亩,名儒谭滋甲、户部主事苏大治、状元萧锦忠曾应邀掌教、主讲于书院。1922年书院改为县立第二高等小学,1927年大部分毁于战火,部分重建。1952年改为枣市完小,1992年改为枣市学校,1995年,全部被拆,改建枣市中学教学大楼。

炎 陵

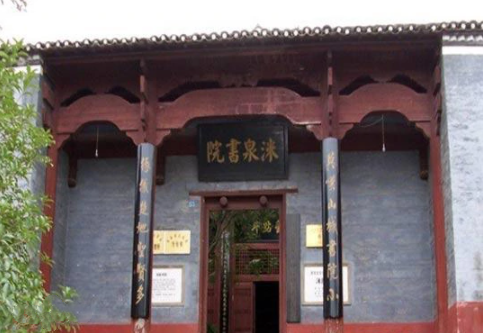

洣泉书院

全国重点文物保护单位

洣泉书院位于炎陵县霞阳镇新市街,2013年,洣泉书院入选第七批全国重点文物保护单位。书院始建于宋代嘉定年间,系砖木结构三进两厢式建筑,原名烈山书院,清嘉庆两年(1797年)酃县(今炎陵县)知县赵宗文增修斋舍,因处于洣水发源地,于是取学者诚能如泉之涓涓不息,则百川学海无不可至之意,改为洣泉书院。洣泉书院还是工农革命军第一军第一师第一团团部旧址。1927年10月,毛泽东率秋收起义部队沿湘赣边界来到酃县,团部设在洣泉书院,毛泽东领导了酃县“三月暴动”,部署了接龙桥战斗,掩护“八一”南昌起义部队向井冈山转移。洣泉书院是宝贵的历史文化遗产,也是中国革命艰难曲折历史的见证地,启迪后人的宣传教育基地。