千年古邑 斯文一脉

胡 湘 之

一座城市需要有两种气息,一种是文化气息,这种气息传承文明;一种是产业气息,这种气息彰显实力。如果说陶瓷花炮赋予了醴陵最鲜明的产业气息,渌江书院则赋予了醴陵最厚重的文化气息。醴陵文化兴起于渌江书院,渌江书院兴起于“五贤”。朱熹、张栻、吕祖谦、王阳明、左宗棠五位顶尖人物先后来渌江书院讲学,使得先进的文化基因在渌江两岸落地生根、源远流长。

时间回溯到850年前,即1167年,朱熹从福建崇安出发,前往湖南长沙,与张栻相见。“吴楚咽喉”醴陵是其必经之地。他走了近一个月,行程三千余里,到达醴陵西山学宫所在地,也就是渌江书院前身。张栻时任岳麓书院主教,他从长沙移步醴陵,百里相迎。他们早已期待一次深入的交流。中国思想文化史上著名的“朱张会讲”便在醴陵拉开序幕。这是一次顶级的文化交流,两位文化巨人以辩诘的方式碰撞思想火花。这一年,朱熹37岁,张栻34岁,都是意气风发的年龄,都自认为是理学正宗,谁也不能说服谁。这次会讲断断续续讲了两个多月,从落叶满庭讲到大雪纷飞,从西山山脚讲到岳麓山头,从古邑醴陵讲到长沙古城,来听讲的人络绎不绝、无以计数。现在,渌江书院东侧书斋前坪空地,立有朱张会讲雕塑,两位大家席于地上,相对而谈,真诚而严肃,这场面既无风花雪月,也非剑拔弩张,惟有文韵书香千年不绝、历久弥香。诚如朱熹自己的感慨:“悠然一长啸,妙绝两无伦。”这场意义非凡、盛况空前的文化盛事,方一开场就令“肃衣冠而至”的醴陵学子心智大开。人虽散,曲未终,文化的种子一经播下,终有一朝会开出文明之花。

“朱张西山会讲”尚余音绕梁,醴陵又迎来了文化发展的另一位推波助澜者——吕祖谦。吕祖谦是心学之浙东学派婺学的创始人,与朱熹、张栻并称“东南三贤”,后人称之为东莱先生。他得知朱熹在醴陵,急匆匆赶来会面。只是此时朱熹已北上岳麓,更让吕祖谦担忧的是,朱熹已在这里掀起了一片理学热潮,心学似乎没有了位置。这一年,吕祖谦30岁,年轻气傲的他不服气,便选择在离县城三十里的简家冲创办东莱书院,与渌江书院(县学宫)一北一南,一乡一城,各摆其谱、各传其道。醴陵成为代表当时中国最高学术思想的理学和心学交锋的主战场。两座书院犹如两掌相击,在渌江之滨拍出了回荡至今的文明之声。

醴陵人从一开始就没有门户之见,只要是真正的学问都乐于接受。无论是渌江书院,还是东莱书院,“醴人望风景从,争相亲炙”。后来渌江书院向吕祖谦发出延席邀请。他欣然应邀,往返于城乡之间,渌江、东莱两方讲台传经布道,醴陵文化“兼容并蓄”的风范自此形成。吕祖谦在醴陵教书,一教就教了三年。自古圣贤多寂寞,好在长沙与醴陵相距不远,仍主教岳麓书院的张栻与吕祖谦时相往来。两人在醴陵讲学论道之余,常在渌江河畔信步而行。他们除了把学问留给了醴陵,还留下夫子坡、东莱桥、二圣庙、二圣河、二圣桥等人文景观。“二圣”的足迹也成为千年醴陵一道亮丽的风景。

朱熹、张栻、吕祖谦风云聚会于斯,醴陵何其幸哉!朱熹在30年后即1197年,再次迈进渌江书院,此时张栻早已不在人世。面对醴陵学子为纪念他讲学而镌刻的石像,朱熹平添许多对尘世的喟叹悲吟:“苍颜已是十年前,把镜回看益怅然,临深履薄量无几,且将余日付残篇。”这方朱熹石像以及后来镌刻其下的这首自题诗至今仍保留在醴陵梯云阁内。现代《辞海》朱熹条目下朱熹画像就是这石刻像。朱熹再度来醴,陪侍其左右的是两位醴陵籍的得意门生吴猎和黎贵臣,后来都曾执掌岳麓书院,继承了朱熹和张栻的衣钵。吕祖谦享年仅44岁,无意中竟把短暂人生最精华的部分奉献给了醴陵。“东南三贤”在醴陵的学术活动,呈现了当时最高的学术成果,起到了引流开源、启蒙教化的重要作用。不久,醴陵迎来了第一次文化的绽放,南宋官至礼部尚书的丁应奎一家书写了兄弟父子三人中进士的科举传奇,吴猎、皮龙荣、杨大异的《吴氏经解》《春秋奥旨》《春秋笺疏》等成为湖湘文化的学术巨著,三人也相继成为朝廷大员。今天的渌江书院旁边的“宋名臣祠”,铭记的就是这一文化自豪。

“东南三贤”辞世300年的1507年,又一位旷世大师走进了渌江书院,他就是明代影响最大的哲学思想家——王阳明。有人说中国历史上有两个半圣人,一个是孔子,一个是王阳明,另外半个是曾国藩。此时的王阳明正在落魄之际,醴陵敞开胸怀接纳了他,渌江书院热情邀请他讲学。作为心学集大成者,王阳明理所当然地对朱子理学进行了批驳和抨击。可他没有想到,醴陵的学子并不看重理学和心学的差异,只要是真正的学问,在这里就会赢得尊敬和赞赏,这让他意外和感动。三年后他东山再起,奉诏还京途经醴陵时,他再一次开坛讲学,这一次他少了一些愤世嫉俗,多了一些慷慨宽容。他兴之所至,再次登上西山,在靖兴寺的古樟旁留下了“老树千年惟鹤住,深潭百尺有龙蟠。僧居却在云深处,别作人间境界看”的豪迈诗篇。至今,这棵千年古树仍然刚劲挺拔。

1837年,一个后来左右中国大局、影响历史进程的人物来到渌江书院任山长,他就是25岁的举人左宗棠。左宗棠从渌江书院起步,成为著名军事家、政治家,与曾国藩、李鸿章、张之洞并称“晚清中兴四大名臣”。这个中国近代史上的传奇人物,两次赴京会考不中后,掌教渌江书院。历史就是这样的偶然,既成就了左宗棠,也成就了渌江书院。继朱张会讲、东莱建院和阳明讲学外,左宗棠掌教渌江书院三年是值得铭记的又一段美好时光。渌江书院被他点化得清风朗朗、生机勃勃。这个失意书生也在这里获得了快意人生的机缘。两江总督陶澍回安化老家省亲,路经醴陵。左宗棠撰写“春殿语从容,廿载家山印心石在;大江流日夜,八州子弟翘首公归”对联,让其大加赞赏。两人相见恨晚,在渌江书院聊到深夜,左宗棠拜陶澍为师,藉此步入仕途。左宗棠对渌江书院同样感情至深。1861年他率军队路过醴陵,遇到下跪迎接的官员,只是点点头。看到渌江书院的学生,却翻身下马,携手同行谈笑风生十余里。先后有数十名渌江书院门生跟随他从军从政、报效国家。左宗棠“家国天下”的情怀深深烙在了渌江书院的黛瓦粉墙之上。

五贤堂位于渌江书院最高处,奠定了渌江书院独特的精神气质。这种气质既是湖湘文化的精髓,也是醴陵精神的内涵。这种气质孕育出了独一无二的工匠精神和万众景仰的热血人文。两千年的文化积淀,醴陵在近代迎来了厚积薄发的井喷时代。从渌江书院走出的仁人志士有,工运领袖李立三,抗日名将左权,军事家蔡申熙,开国上将宋时轮,爱国将领程潜、陈明仁,革命先驱宁太一,南社创始人傅熊湘,“瓷业学堂”创始人文俊铎等等。这些先贤先烈从渌江书院出发,在自己的时间点用自己的方式影响属于他们的时代,形成了他们独有的精神和文明格局。有人评价“中国近代半湖南,湖南近代半醴陵”。可以说,渌江书院见证了历史,创造了历史。

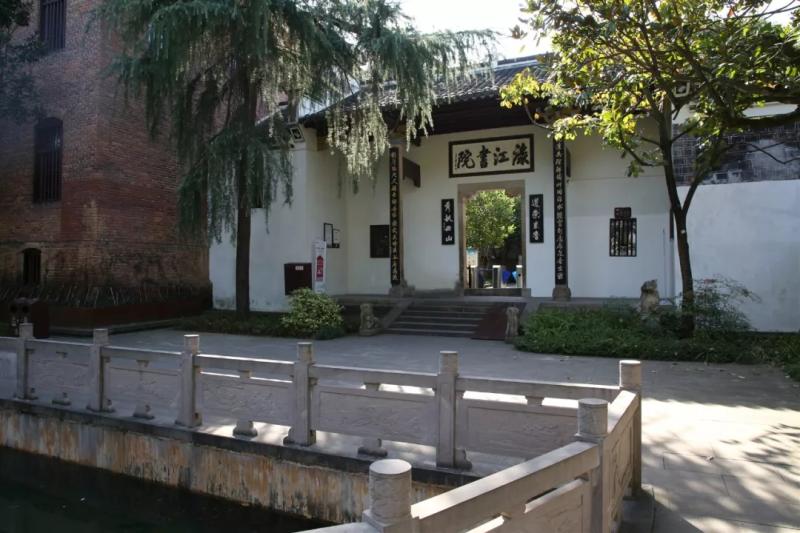

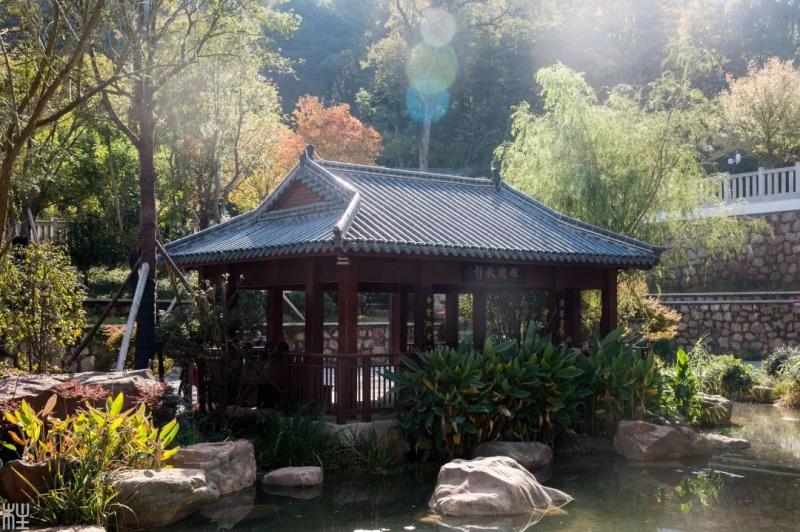

渌江书院历尽沧桑,几经迁徙,现坐落于西山之腰,三面环山,面向渌水,是醴陵文脉所在、精神所寄。书院前有西山“第一芳润”之称的“洗心泉”,往前远眺可见状元芳洲和渌江古桥,左旁是李靖为追思红拂所建的靖兴寺和后人追祀吴猎、皮龙荣、杨大异的宋名臣祠,后面则是辛亥革命烈士宁太一墓,循山而上还有红拂墓、李畋殿,以及左权将军纪念雕像等胜迹和景观。令人惊叹的是,以渌江书院为中心,百里范围内可说是人杰地灵、群英荟萃。往东二里路是福建围,那是李立三同志故居。往东北不远是沩山古窑。往东南至白兔潭,是国民党元老邓文仪的家乡;继续往前走便是花炮祖师李畋故里。往北出板杉不远,是抗战时期国民政府国际问题研究所所长王芃生的老家,正是他率先破获了日本进攻珍珠港的绝密情报;再往北可到耿传公祠;再往北十里路,便是湖南和平起义的主要参与者程潜和陈明仁的故居。西北方不到十五里,便到了原八路军副总参谋长左权的老家。顺着渌江往西,出城不远,便是民国才女袁昌英的故居。

渌江书院是一座文化地标。醴陵市委市政府于2015年8月启动渌江书院修缮整治,历时三年,基本恢复了书院鼎盛时期的风貌。同时,还组织出版了渌江书院系列文化丛书,设立了醴陵教育发展基金。并与岳麓书院联袂打造“渌江讲坛”。这既是一种纪念,更是一种开始。渌江书院如同耀眼的灯塔,指引着百万醴陵人民,传承发扬“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的使命担当,加快建设富强美丽幸福文明新醴陵。